日本でも様々なところで見かけるのぼり旗は、お店の店頭で客寄せ目的で

利用されていることもありますが、相撲のぼりも歌舞伎のぼりも、

日本の伝統といったイメージがあるかもしれません。

ちなみに相撲のぼりのルールというのが存在するのはご存知でしょうか。

サイズも決められていますし使われている色にも実はルールがあります。

サイズは興行のぼりといわれているもので、幅は70センチで高さが約540センチです。

一般的なのぼりは60センチ、180センチというサイズですので、非常に大きいことがわかります。

通常ののぼりよりも相当大きいことがわかりますが、大体サイズは統一されている事が多く、

小さいと目立ちませんし最大の大きさで作るというところが多いです。

作成する業者も相撲協会が認めた業者のみという事で、どこに依頼しても良いというわけではありません。

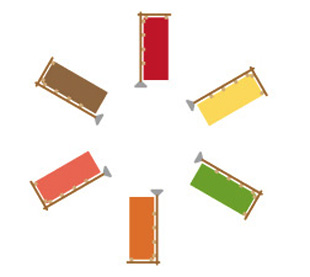

相撲のぼりのルールで、使ってはいけない色というのも決められていますので要チェックです。

相撲ののぼり旗は一般的なサイズの3倍ほどにもなりますし、非常に目を引くものがあります。

独特なカラーで作られていると感じた方も多いかと思いますが、すべてをみても

名前に黒が使われていないのに気付いた方も多いのではないでしょうか。

実は力士の名前は黒以外と決められています。これは力士には黒星がつかないように

といった意味が含まれているためです。

さらにスポンサーの企業名が記載される際にも、赤以外の色が使われています。

その理由は、スポンサーが赤字にならないようにという意味が含まれているためです。

よく見てみますと力士の名前は黒以外というところ以外にも、力士の名前が

ややななめ右上がりになっていることがわかります。

これも「力士の成績が右肩上がりになるように」という意味合いがあったり、

のし部分に茶色や水色が使われていないのにも「勝負に茶々を入れたり

水を差したりしないように」といった意味が込められているのです。

このように興業のぼりには様々なルールが儲けられています。

個人的な理由やスポーツ大会などで相撲のぼりを製作したい場合には

オリジナルでインクジェットによる製作なども可能なため、

検討している方は業者に問い合わせてみると良いでしょう。